“我们希望借此研究,促成更具长远规划的教育公益资助方式,推动儿童教育领域实践经验在国内外的分享与落地。” 学院GPL校友、北京老牛兄妹公益基金会理事长牛犇在深圳国际公益学院EMP2019春季班开学典礼上发布《以退为进——中国基金会在儿童教育领域的探索与实践》报告时强调。

老牛兄妹基金会理事长牛犇先生做报告发布

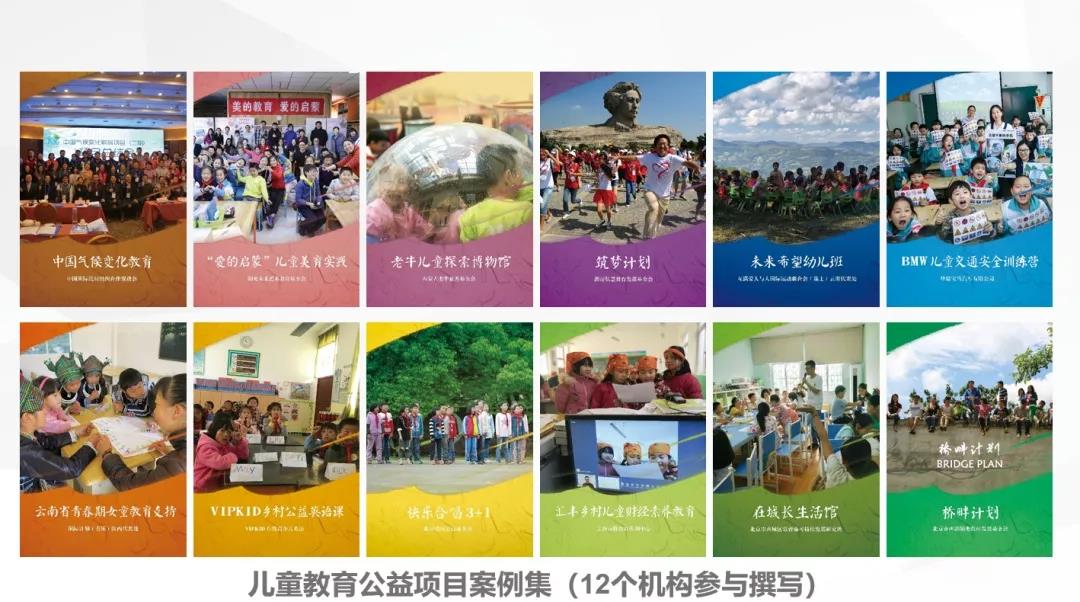

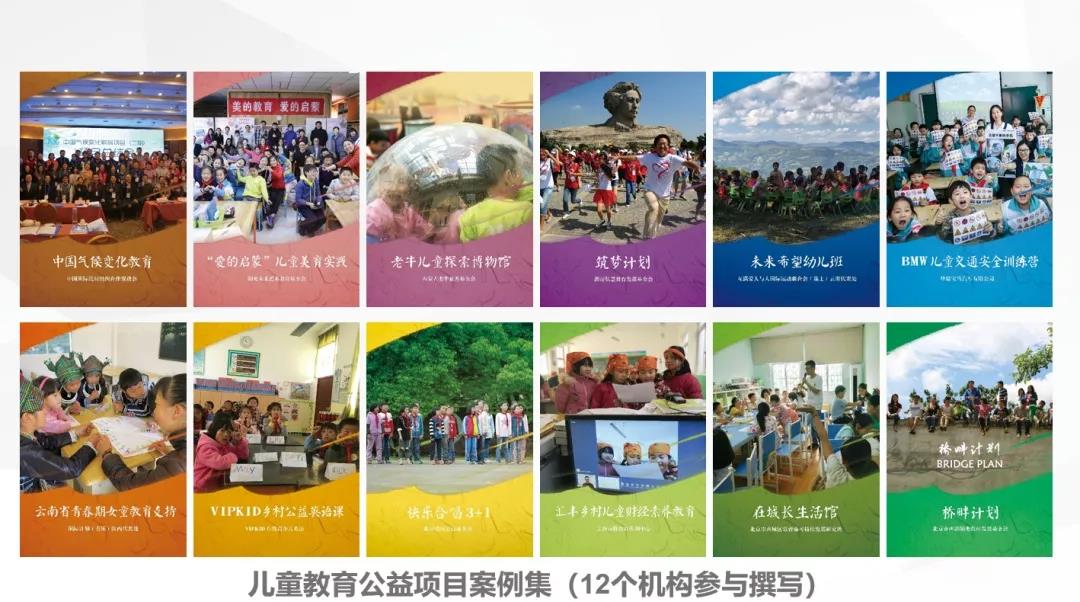

《以退为进——中国基金会在儿童教育领域的探索与实践》报告由北京老牛兄妹公益基金会资助,深圳国际公益学院组织研究撰写。报告选取了2017年中国2131家基金会下的6756个儿童教育公益项目做为样本,梳理中国基金会在儿童教育领域的项目运作和项目资助概况,分析基金会在儿童教育领域产生的影响以及未来的发展趋势,希望以此帮助基金会提升在儿童教育领域的专业性和影响力。2019年1月,深圳国际公益学院研究团队已发布了该报告的主要结论。本次发布的报告,是在原有分析基础上增加了“儿童教育公益项目案例集”,选取12个具有创新性的项目案例,并邀请案例机构共同撰写,分享各自在儿童教育领域的前沿经验。

值得注意的是,报告明确建议,国内条件成熟的儿童教育运作型基金会应该从直接运作项目的模式中逐步退出来,向资助型基金会转型,利用基金会在公益行业生态链上游的优势,通过有效资助的方式,与其他公益组织合作,这样才能发挥事半功倍的效用。“报告题目中‘以退为进’正是此意” ,牛犇先生说。

多维度分析国内基金会儿童教育项目情况

在公益界,基金会是指利用自然人、法人或者其他组织捐赠的财产,以公益慈善事业为目的,按照其章程开展活动的非营利法人。

深圳国际公益学院选取基金会作为重点分析对象,原因在于基金会既能够自行运作项目,又能够通过资助的方式支持其他公益组织开展活动,因此,可同时从项目执行和资助行为两个角度,反映公益组织在儿童教育领域的活动开展和资源投入情况。此外,基金会在资助其他组织时,还会与关注儿童教育的不同主体(包括公益组织、政府、企业等)发生联系,连接儿童教育的公益行动网络,使其角色和地位具有一定独特性。

瑞士智库组织NORRAG首席研究员Arushi Terway表示,全球慈善捐赠在上升,公益行业发展迅速, 80%的基金会都是在过去25年成立的,资产达到1.2万亿美金,成为社会发展和教育当中非常重要的一个主体,而亚洲已经成为慈善资金来源的第三大区域。

通过关键词筛选的方式,研究团队对基金会中心网 2017年的基金会项目数据进行测算, 2017 年儿童教育类公益项目收入达 146.9 亿元,占所有公益项目收入的26.3%;儿童教育类公益项目支出达 112.8 亿元,占所有公益项目支出的 22.3%。换句话说,基金会22.3%的公益支出被用于儿童教育。

基于以上背景,该报告从项目关注的儿童年龄阶段、教育实施渠道、实施对象、行动方式、儿童的能力等五个维度进行深入分析,发现了基金会在儿童教育议题方面的关注焦点和回应策略。比如,在儿童年龄阶段,义务教育是关注重点,学前教育项目比例仅有11.6%;近 60%的项目直接为受益人提供资助,资助第三方、传播推广、研究倡导的项目较少等结论。

呼吁更多基金会回归公益生态链上游

值得一提的是,报告发现,在6756个儿童教育公益项目中,初步测算只有151个资助型项目,仅占项目总量的 2.2%。

在公益界,按照资金使用方式进行划分,基金会可以分为运作型、资助型和混合型。资助型基金会将筹集到的资金主要用于资助其他组织运作项目,而运作型基金会则主要将筹集到的资金用于自身的项目运作。从全球范围看,在公益价值链中,基金会应当定位于资源供给者。因此,欧美等国家和地区,基金会一般做“投资”,不自己做“产品”,运营项目。这样,基金会与公益服务组织可以发挥各自优势,形成“有钱出钱、有力出力”的合作伙伴关系。比如,根据美国基金会中心网数据,在2015年美国的86203个基金会中,仅有4%(3451)为运作型基金会,其余绝大多数均为资助型基金会,通过资助非营利组织开展公益项目。

然而,正如南都公益基金会理事长徐永光2018年撰文指出,我国近7000家基金会中,“资助型基金会的数量很少,可能总量约20到30家,不会超过40家”。也就是说,大多数中国基金会既要开展筹款募捐,又要保证公益项目的实施;这种做法在一定程度上,不利于我国基金会专业化、可持续发展。

而此次报告调研的数据同样支持上述结论,并分析出四点挑战:

第一,不少运作型基金会由NGO转型而来,机构战略转变需要观念和服务模式的转变,真正完成转变需要的时间较长;

第二,直接资助受益人方式更容易实施、对专业能力要求低,也更快见效。相比之下,资助型项目对基金会的专业能力要求更高,需要团队理解教育领域的细分议题、熟悉项目执行的流程等内容;

第三,行业内对资助有效性的理解尚未达成一致认识,资助型项目的选择和评估工作存在一定难度,影响基金会开展资助工作;

第四,找到好的儿童教育公益项目不容易,因此存在多个基金会资助同一个公益项目的情况,让资源流向少数规模成熟、覆盖范围大的项目。

虽然教育资助面临上述挑战,报告认为,还是应该让更多基金会回归公益生态链上游,发挥基金会跨界整合资源的优势,通过资助发挥资金和资源的最大效用,向有效资助转型。

儿童教育公益有六大资助空间

在此基础上,报告建议基金会关注、研究、资助儿童教育公益发展六大方向:早期发展和学前教育、家庭教育、全人教育、“互联网+教育”类项目和产品、支持儿童教育公益组织的能力提升以及搭建儿童教育公益组织的交流平台。比如,关注早期发展和学前教育,可研究如何利用社区资源服务于儿童早期发展和学前教育;关注家庭教育,可研究如何通过科学设计和试验找出合适的项目,或者通过研究和倡导影响政策,为家庭教育提供软硬件的支持等。

除分析结论之外,报告还发布了 “儿童教育公益项目案例集”,选取了包括老牛儿童探索博物馆、筑梦计划在内的12 个具有创新性的项目案例,为基金会及其他在儿童教育领域开展工作的组织提供更丰富多元和有价值的经验参考。同时,深圳国际公益学院2019年成立了案例中心,将对行业内各领域的优秀案例进行持续跟踪和研究开发,通过案例促进学院公益教育课程水平与行业专业能力的提升。

深圳国际公益学院院长、北京师范大学中国益研究院长王振耀在5月28日接受央视记者采访时指出,当前国内儿童福利政策尚需进一步完善和改进,“建立一套系统的儿童福利财政支持体系,需要动用大量社会组织,专业化力量以及政府资源。同时,也要建立专业化的培训支撑体系。”深圳国际公益学院将继续通过研究、教育和咨询服务,助力我国儿童福利建设与儿童身心发展。

06.06 / 2019

06.06 / 2019  768

768